Il precedente post, dedicato all’istallazione di Maurizio Cattelan a Bergamo, mi ha dato uno spunto di riflessione (suggerimento offertomi dagli amici Franco Alberto e Pia, che grazie anche ad alcune divergenze di vedute sono fonte di idee interessanti) ha messo in luce la percezione della gente riguardo alle opere d’arte contemporanee.

|

Tiziano Vecellio – Amor sacro e amor profano, 1515 – Olio su tela cm 118 x 278 – Galleria Borghese, Roma

Di

fronte ad un dipinto, ad una scultura o ad altre espressioni artistiche che non

siano pittura figurativa, spesso la reazione porta alla conclusione che il fine

ultimo sia quello che porta al guadagno e/o alla fama, insomma se qualcuno

realizza un’opera poco comprensibile nell’immediato lo fa per soldi o per farsi

notare.

Non

è mia intenzione negare questa possibilità anzi, posso anche condividerla ma c’è

differenza tra le opere contemporanee e quelle del passato?

Grandi

artisti come Tiziano non lavoravano certo gratuitamente, si facevano pagare

profumatamente tanto che non tutte le persone, anche benestanti, potevano

permettersi i loro dipinti.

Cosa

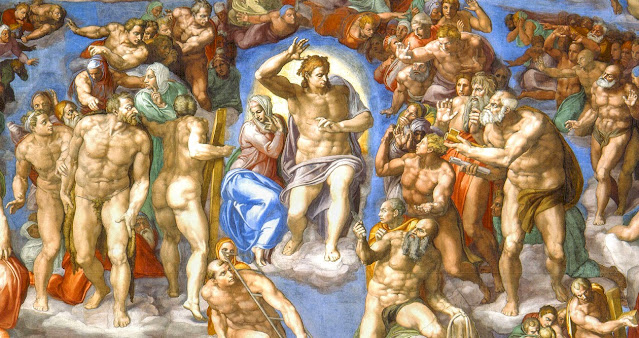

dire del tanto celebrato, anche da chi non ha il minimo interesse per l’arte,

Michelangelo Buonarroti che, chiamato da Papa Giulio II per affrescare la volta

della Cappella Sistina, si lasciò convincere solo dopo l’offerta di un lauto

compenso, infatti inizialmente aveva rifiutato la commissione in quanto: “sono

uno scultore, non sono un pittore”.

Mentre

riguardo a Tiziano e Michelangelo a nessuno viene in mente che abbiano

realizzato i loro capolavori per fama o denaro, succede esattamente il

contrario se i dipinti o le istallazioni sono realizzate da artisti del nostro

tempo.

Siamo

tutti affascinati dall’idea che il nostro lavoro venga apprezzato da più gente

possibile, l’ego umano è smisurato, cosi come tutti cerchiamo di monetizzare il

nostro lavoro, ma questo non impedisce che dietro gli sforzi ci sia qualcosa in

più.

L’arte

andrebbe “vista” con lo sguardo più ampio possibile, tralasciando quei retro

pensieri che oggi vanno tanto di moda, vedere di ogni cosa solo il lato oscuro,

considerandolo il solo lato possibile.

Gli

artisti da sempre hanno legato le loro opere al profitto ma un appassionato

deve andare oltre, a me non interessa se Picasso ha guadagnato un sacco di

soldi vendendo i suoi quadri, ne tantomeno se i dipinti di Cezanne vengono

battuti all’asta per milioni di euro, sono più attratto dai concetti che questi

pittori hanno espresso, sono interessato dalle dinamiche emerse dalle loro

opere, dinamiche che hanno influenzato l’arte a venire, ma non solo l’aspetto

artistico, anche, e soprattutto, quello sociale e culturale.

Il presente è e sarà sempre figlio del passato e genesi del futuro.

.jpg)

.jpg)