Possiamo, senza tema di smentita, considerare la Cappella Sistina la più grande rappresentazione delle sacre scritture, la Bibbia “in immagini”, il percorso spirituale e materiale dalla creazione degli antenati fino al giudizio finale.

Ma la “Cappella Magna” è anche il simbolo del potere religioso della Chiesa, questo punto cruciale trova la naturale e strategica collocazione negli affreschi che ne fanno un caposaldo dell’arte mondiale.

Entrando nella

cappella il primo sguardo cade, a dimostrazione che nulla è casuale, sul dipinto

di Pietro Perugino “La consegna delle chiavi” che riportano ad un passo del

Vangelo di Matteo “… ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli,

e tutto ciò che avrai legato in terra, sarà legato nei cieli, e tutto ciò che

avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli”.

L’inizio del papato, la genesi della Chiesa.

Mentre su quel lato si susseguono le storie di Cristo, sul lato opposto

troviamo, non senza un legame con le prime, le storie di Mosè (di cui avevo parlato in un’altra occasione) in seguito, con l’arrivo di Michelangelo, prende

vita la volta della cappella stessa con i fatti salienti del vecchio

testamento, gli eventi che hanno richiesto l‘intervento di Dio, e la

raffigurazione delle generazioni che hanno preceduto la nascita di Gesù.

L’opera di Perugino, datata 1481-82, realizzata contemporaneamente agli

altri affreschi laterali, deve attendere il 1508-12 per trovare il compimento

artistico con la volta, a quel punto l’intera cappella è affrescata.

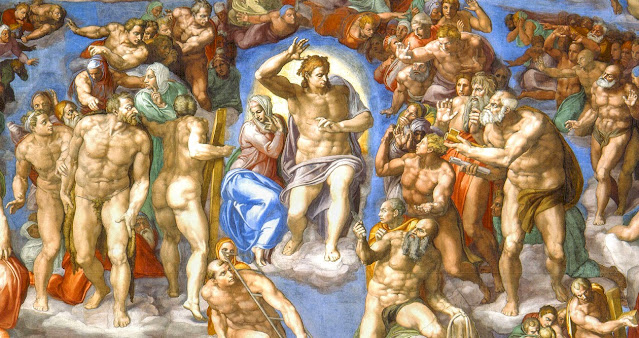

Ma il completamento delle scritture necessita di un ultimo passo, nel 1535 viene richiamato Michelangelo, sulla parete di fronte all’ingresso della cappella, dietro l’altare maggiore viene realizzata l’opera forse più “rivoluzionaria” , il Giudizio Universale (che verrà ultimato nel 1541).

Anche di questo grande affresco ho già parlato parzialmente, ma l’opera

ci regale infiniti particolari, e uno di questi è il naturale completamento

dell’opera citata all’inizio, mentre Perugino racconta la consegna delle chiavi

del Regno di Dio a Pietro, Michelangelo nel Giudizio finale, tra le altre

infinite rappresentazioni, ci mostra Pietro, alla sinistra di Gesù (alla destra

di chi osserva) che riconsegna le stesse chiavi, il compito di Pietro è

concluso, il cerchio si chiude, tutto ciò che era necessario fare è stato

fatto, le chiavi del “Paradiso” tornano nelle mani del proprietario.

Il confronto tra i due dipinti mostra da una parte l’evoluzione tecnica

e concettuale dell’arte in quel lasso di tempo, ma da l’impressione che siano

passati secoli, questo rende più reale il racconto biblico.

Ma il confronto cade inevitabilmente sui due protagonisti, Cristo e

Pietro, nel primo dipinto l’atmosfera è permeata di una tranquillo e sereno

stato d’animo, Gesù, raffigurato in modo canonico, consegna le chiavi a Pietro

che le riceve con umile devozione, è l’inizio di un complicato cammino.

Nel particolare del Giudizio Universale, la quiete e la tranquillità

sembrano scomparse, la scena si svolge all’interno di un vorticoso movimento

dove tutto corre verso un ineluttabile finale, Pietro, stanco, torvo,

invecchiato, si rivolge a Gesù per la riconsegna del simbolo della Chiesa

Cattolica, Gesù però sembra impegnato altrove, raffigurato come un giovane

atletico e nel pieno delle forze (il contrasto con Pietro è evidente) chiama

tutti alle proprie responsabilità, forse Michelangelo, come nessuno fino ad

allora, ci dice che anche la Chiesa stessa

deve rispondere del suo operato.

L’inizio e la fine, un cerchio che oggi, a distanza di 500 anni non si è

ancora chiuso o forse si è chiuso senza che noi ce ne siamo accorti.

Al di là del significato artistico, storico, culturale e religioso, va

sottolineata la trasformazione dell’idea artistica tra le due opere, pur

mantenendo un concetto coerente in quei cinquant’anni tutto appare stravolto.