Libero

dal giogo asfissiante del lavoro, in queste ultime settimane ho potuto

dedicarmi alla “ricerca” di sfumature disseminate nel mondo della mia passione,

l’arte.

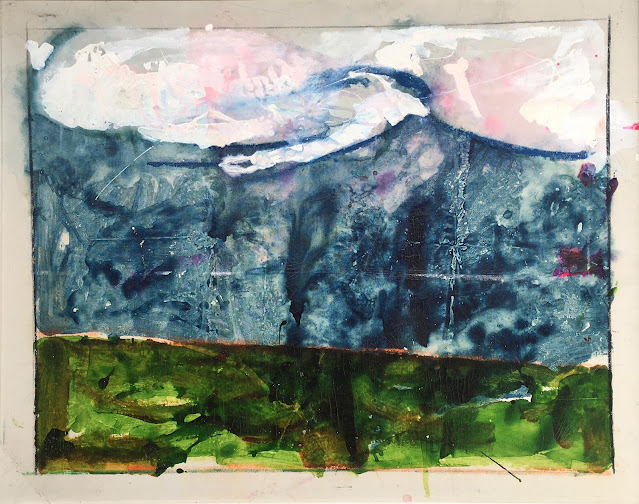

Hans Hartung –

Rayonnement, 1962 – Olio su tela cm 65 x 177 – Musei Vaticani, Città del

Vaticano

Ho

incontrato alcuni addetti ai lavori, insegnanti, galleristi e, naturalmente,

artisti, discorrendo con loro ho cercato di sviluppare un tema che ultimamente mi

incuriosisce, l’opera d’arte e il mercato.

Lo

spunto è nato seguendo un’intervista di una pittrice che sosteneva la

differenza tra il dipinto da vendere e quello artistico, sottolineando che se

dipingeva seguendo una precisa narrazione, un fine puramente artistico, senza

pensare ad un eventuale vendita, la percentuale di probabilità che l’opera

potesse essere venduta è estremamente bassa.

Al

contrario se alla base del dipinto c’è la ricerca di un soggetto commerciabile le

probabilità di vendita si impennano.

Questo

mi ha portato immediatamente ad una prima conclusone, se è arte non si vende,

se segue dettami ornamentali e/o legati alla moda del momento le possibilità di

guadagno sono molto più alte.

Ho

proposto questa mia teoria alle persone che ho incontrato e in linea di massima

l’hanno confermata, qualcuno a denti stretti (l’hanno fatto capire anche se non

lo hanno detto apertamente) altri senza mezzi termini hanno ribadito il

concetto che ho proposto.

Spesso

confondiamo il bel paesaggio, la bella natura morta, con l’arte nel suo

concetto spirituale, questo è spesso dovuto all’ancoraggio della gente verso il

secolo antecedente il 900, ritratti, scene di genere, tramonti, marine, sono

soggetti che vengono considerati artistici, altre forme meno “reali” fanno

storcere il naso.

Dobbiamo

però evitare di considerare il mercato una cosa unica, compatta, c’è mercato e

mercato.

Spesso

il famigerato “mercato dell’arte” ci porta ad una dimensione precisa, quella

delle aste a cifre astronomiche, delle provocazione fatte a suon di milioni, ma

quello è solo uno il lato elitario, quello che mediaticamente solletica la

fantasia e l’indignazione della gente. In ombra rispetto ai casi più eclatanti

c’è un mercato minore (a livello economico, inteso come prezzo della singola

opera) che vede impegnati migliaia di artisti e di collezionisti, a questo va

aggiunto il mercato dove l’acquisto non è più spinto dall’investimento o dal

piacere di possedere l’opera d’arte, l’unico scopo è quello di acquistare un

dipinto che si “abbini” al colore delle preti o ai mobili, insomma un mercato

decorativo.

Siccome

il mondo non è solo quello che ci propinano i media non possiamo non pensare ai

dipinti, alle sculture, alle fotografia, che entrano nelle nostre case, nelle

abitazioni di chi non ha molto denaro da investire nell’arte, la domanda, come

direbbe qualcuno, sorge spontanea: La gente comune non è interessata all’arte,

preferendo la bellezza decorativa, o l’arte, nel suo essere “oltre” il tempo

presente, non può essere apprezzata ed “utilizzata” per scopi ornamentali?

.jpg)